In den Straßen der Altstadt wird die Erinnerung an Rigas Vergangenheit wachgehalten. Die alte Kaufmannsstraße, die Tīrgonu-Straße, ist die Geschichte eines erfolgreichen Kaufmanns in Riga. Zum ersten Mal wurde der Name „plateamercatorum“ für diese Stadtstraße im 14. Jahrhundert vergeben, und seitdem hat er sich nie geändert, nur die Menschen haben ihn an ihre eigene Sprache angepasst: Die deutsche Kaufstraße, der russische Kaufmann und die lettische Tirgoņu sind alle ein und dieselbe Straße. Anständige hanseatische Kaufleute, so scheint es, waren schon immer in Ehren. Der Name der Straße blieb erhalten, aber die Zeit hat den Bau der Merchant Street nicht verschont, aber ein sehr interessantes Haus ist hier erhalten geblieben, dessen Geschichte ich erzählen möchte.

Es ist nicht das älteste Gebäude der Stadt, aber es sollte das teuerste Haus im alten Riga werden. Das betreffende Gebäude in der Tirgonyu-Straße 4 wurde einst von Heinrich Dettmann, einem Kaufmann der zweiten Zunft und Bürger des Deutschen Reiches, einem Optiker, für sein Geschäft gebaut. Zu Beginn seiner Karriere besaß er ein kleines Geschäft in der Meistaru-Straße, nicht weit von der Kleinen Gilde entfernt. In diesem Geschäft können Sie eine Vielzahl von Fassungen kaufen: Gold, Horn, vernickelt, ganz allgemein, was immer Sie wollen. Außerdem gab es verschiedene optische Geräte: Mikroskope, Stereoskope und Ferngläser. Dettman verkaufte auch Thermometer, Barometer und andere Instrumente und betrieb eine kleine Glaserei und Maschinenwerkstatt. Aber das ist es nicht, wofür Heinrich berühmt wurde.

1883 wurde eine neue elektrische Anlage für den Saal des Handwerksvereins bestellt, und Heinrich Dettmann war als Techniker an der Installation beteiligt. Er genoss diese Tätigkeit und interessierte sich immer mehr für die Elektromechanik. 1887 vertrat Heinrich bereits eine Reihe von Berliner elektromechanischen Firmen und beschloss, eine eigene Fabrik zu gründen. Er kaufte ein Grundstück von 1200 Saschen am Rande der St. Petersburger Straße und gründete eine kleine Fabrik, die den Namen Russisch-Baltische Elektromechanische Fabrik von Hermann Dettmann erhielt. Die Bestellungen für die Produkte des Werks gingen unaufhörlich ein: Ausrüstung für die Labors der Polytechnischen Schule, Dynamomaschinen für die Arbeit des städtischen Elektrizitätswerks, übrigens wurde dort der erste Dynamo in Riga montiert, der in der Zementfabrik Schmidt in Ilguciems installiert wurde. Das Geschäft von Dettmann boomt.

Der Elektrizität gehörte die Zukunft, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren sich selbst die konservativsten Beamten im zaristischen Russland dessen wohl bewusst. Der erfolgreiche Dettmann, der nicht nur Aufträge für baltische Kunden, sondern auch für den Zaren erfüllte (Henrys Fabrik stellte Dynamos für den Zug des Zaren her), kam ihm in die Quere, und bald wurde seine Fabrik von der russisch-deutschen Firma Union aufgekauft. Später wurde die Fabrik Teil des deutschen Konzerns AEG, und nach mehreren Namens- und Besitzerwechseln wurde sie zur bekannten VEF. Die Gebäude, die einst mit Dettmanns Geld gebaut wurden, sind noch heute die Symbole dieser legendären Fabrik. Aber Dettmann selbst blieb die Position des Direktors der neuen Fabrik und seines Geschäfts für optische Produkte.

Während der Besitzer mit den Angelegenheiten seiner elektromechanischen Fabrik beschäftigt war, reiste sein Geschäft durch die Altstadt, zuletzt in der Tirgonjou-Straße. Nach dem Verkauf der Fabrik beschloss Heinrich, ein eigenes Grundstück in der Stadt zu erwerben und dort sein Geschäft einzurichten. Die Tīrgonyu-Straße war dafür gut geeignet. Er wandte sich an den Eigentümer von Haus Nummer 4, Kreis, und bat ihn, ihm das Gebäude zusammen mit dem Grundstück zu verkaufen. Riga ist heute eine kleine Stadt, und damals war sie es noch mehr. Kreisz wusste, dass Dettman die Fabrik kürzlich zu einem günstigen Preis von 1200 Goldrubel für das Grundstück verkauft hatte. Und der Händler der zweiten Gilde stimmte zu.

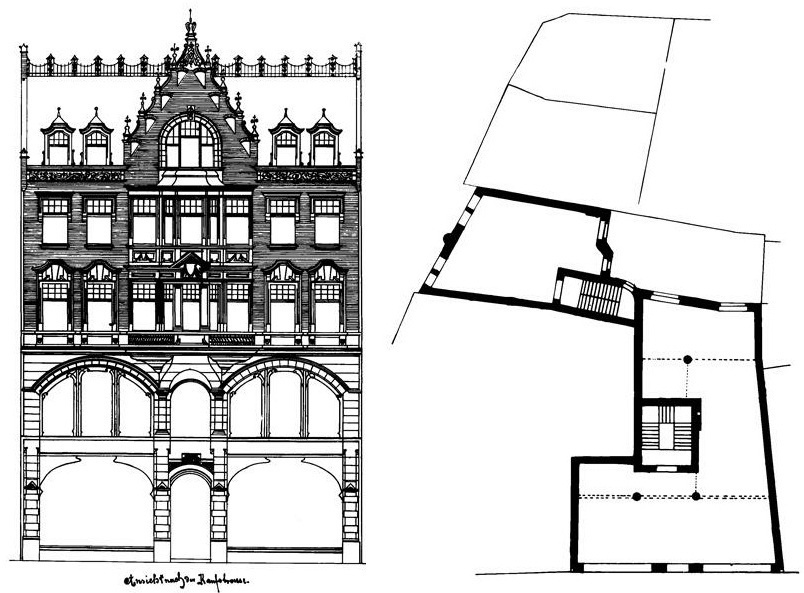

Das Haus Dettmann war ein gutes Haus: hoch und schmal, mit Stufengiebel und Backsteinmauern, wie man sie oft in alten Städten an der Ostseeküste sieht. Und doch war es ein Kind des zwanzigsten Jahrhunderts: In den ersten beiden Etagen befand sich ein Optikergeschäft mit großen, breiten Schaufenstern und Vitrinen. Ein wenig höher befanden sich Wohnräume und Büros. Die Fassade des Gebäudes wurde im damals angesagten Jugendstil gestaltet. Neben den typischen floralen Motiven und Skulpturen wurde die Fassade mit zahlreichen schmiedeeisernen Elementen, Gittern und Fensterrahmen verziert. An den Seiten der Fassade befinden sich zwei skulpturale Hermen: eine Frau, die nach oben blickt, und ein Mann, der mürrisch nach unten schaut und versucht, die Ketten zu sprengen, die seine Hände fesseln.

Leider konnte sich Dettmann nicht mehr an seinem Haus erfreuen, er starb ein Jahr nach dessen Fertigstellung. Er war erst 46 Jahre alt. Auch die Fertigstellung seiner zweiten Idee hat er nicht erlebt. Das Grundstück, das er einst von Kreisz gekauft hatte, lag mit Blick auf die Škünia-Straße. Die Fundamente des zweiten Flügels des Gebäudes waren dort bereits gelegt worden. Dieses Mal wurde das Projekt vollständig von Scheffel und Scheffel entworfen. Es ist ein wahres Meisterwerk des Jugendstils. Das Gebäude ähnelt dem Block in Tyrgönü: Die beiden unteren Etagen und das Untergeschoss werden als Geschäft genutzt, während die oberen Etagen für die Wohnungen vorgesehen sind. Die gesamte Fassade ist verputzt und mit einem echten Blumenbeet aus Stein geschmückt: Ausladende Kastanienbäume, Mohnblumen, die sich wie Schlangen schlängeln, bescheidene Narzissen und Ähren, die so schlank sind wie Zinnsoldaten, füllen den Raum zwischen den Fenstern des Gebäudes. Und wieder erscheinen die schmiedeeisernen Blumen und Gitter an der Fassade. Die kleinen Zierschilder tragen den lateinischen Buchstaben „D“ – so haben die Nachfahren den Namen Heinrich Dettmanns verewigt.

Sie beschlossen, in Tirgonya 4 ein Café und Restaurant zu eröffnen. Die Räumlichkeiten von Dettman’s Optics waren dafür gut geeignet. Sie beschlossen, im Erdgeschoss eine Bar einzurichten und im ersten Stock den Hauptsaal des Cafés mit 45 Plätzen. Die Planer beschlossen, den Veranstaltungsort im Geiste des Gebäudes selbst zu gestalten und ihn mit der Atmosphäre des beginnenden 20. Jahrhunderts zu füllen; sie erfanden sogar den romantischen Namen „The Blue Bird“. Es ist schwer zu sagen, was die Architekten dazu veranlasst hat, das Stück von Maurice Maeterlinck aus dem Jahr 1908 oder das gleichnamige Jugendcafé, das 1964 in Moskau eröffnet wurde, so zu nennen. Die Innenarchitekten, der Architekt J. Lapins und der Künstler L. Alksnis, entwarfen das blau-weiße Farbschema des Cafés mit kunstvollem Jugendstildekor. Überall flatterten blaue Vögel; sie waren an den Wänden, in den Locken der Gitter, auf den bunten Glasfenstern und sogar auf den Türklinken zu sehen. Die Fassade des Gebäudes wurde ebenfalls renoviert und über dem Eingang wurde ein Schild angebracht, das nun den Namen des Restaurants trägt. Im Erdgeschoss ist auch die alte Einrichtung des Ladens erhalten geblieben: Holzpaneele, eine Treppe und gusseiserne Säulen mit gedrehten Kapitellen.

Innenarchitektur für das Blue Bird Café

Leider hat das Café die Erwartungen nicht erfüllt. Zunächst war es ein häufiger Treffpunkt für Unternehmen, die hier Jubiläen und Firmenfeiern feierten. Schon bald häuften sich die Beschwerden über das Blue Bird: Das Geschirr wurde nicht gespült, die Tischdecken waren schmutzig, die Bedienung war unhöflich. Die Fehler wurden zwar energisch bekämpft, aber das trug nicht zur Attraktivität bei. Aber das Haus selbst hat es geschafft, auf den Leinwänden im ganzen Land zu glänzen. Im Jahr 1980 kam Viktor Georgijews Film Ein idealer Ehemann in die Kinos, in dem Riga traditionsgemäß London darstellte. Das Haus in der Tirgoņu Street 4 wurde in ein luxuriöses Claridges-Hotel umgewandelt, wo die durchtriebene Mrs. Chivli, gespielt von der brillanten Ludmila Gurchenko, den Blick auf den Palace of Westminster bewunderte. Das Schild des Restaurants wurde während der Dreharbeiten nicht abgenommen, und so wurde das Blue Bird zu einem Hotelrestaurant in London.

Ein Standbild aus ‚The Perfect Husband‘

Seitdem haben sich am Tirgonjou 4 Cafés und Restaurants angesiedelt, die aber leider nicht lange bestehen. „Das Blue Bird überlebte bis Mitte der 1990er Jahre und wurde berühmt, weil es eines der ersten war, das Debitkarten akzeptierte. An seine Stelle trat die demokratische Kaffeenation, die sich jedoch nicht lange behaupten konnte. Das nächste Restaurant, das Hospital, wurde eröffnet, aber es gab nur wenige Leute, die bereit waren, im Rollstuhl sitzend am OP-Tisch zu essen, und das Lokal wurde bald geschlossen. Im 21. Jahrhundert beschloss Le Paon Bleu, der Blaue Pfau auf Russisch, die Traditionen des Blauen Vogels fortzusetzen. Jedes Restaurant hat versucht, den Innenräumen des Gebäudes etwas Besonderes zu verleihen. Bei all diesen Umbauten wurde die gesamte Inneneinrichtung des Dettmanner Ladens zerstört; nur die gusseisernen Säulen mit den Blumensäulen sind erhalten geblieben.